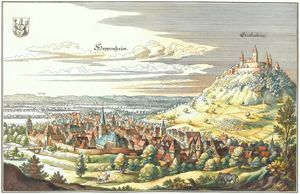

Mit ca. 28.000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist Heppenheim die viertgrößte Stadt des Kreises Bergstraße.

Durch die Gebietsreform zu Beginn der 1970er Jahre, als die Gemeinden Erbach, Hambach, Igelsbach, Kirschhausen, Ober-Laudenbach, Mittershausen-Scheuerberg, Sonderbach und Wald-Erlenbach Ortsteile von Heppenheim wurden, entstand die ca. 52 km² große Gemarkung in ihrer heutigen Ausdehnung.

Hessens südlichste Kreisstadt, die 2004 den Hessentag ausgerichtet und 2005 den 1250. Jahrestag ihrer Ersterwähnung im Lorscher Codex gefeiert hat, kann auf eine lange und wechselvolle Geschichte zurückblicken.

Stadtgeschichte

Geschichtsforum 2025 des Archivs und Museums der Stadt Heppenheim

Geschichtsforum 2025 des Archivs und Museums der Stadt Heppenheim

Am 04. Februar 2025 findet um 18:00 Uhr im Marstall des Kurmainzer Amtshofs der nächste Vortrag „Auf Safari in die letzte Eiszeit – eine Zeitreise in die Welt vor 40.000 Jahren“ im Rahmen des vom Archiv und Museum der Stadt Heppenheim konzipierten Geschichtsforums statt.

Die Vorträge und Workshops des Geschichtsforums behandeln regionale und überregionale geschichtliche Themen oder vermitteln Fähigkeiten und Kenntnisse, die für die Auseinandersetzung mit historischen Quellen benötigt werden.

Prof. Dr. Wilfried Rosendahl, Generaldirektor der Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim nimmt die Zuhörerinnen und Zuhörer in seinem Vortrag auf eine Zeitreise in die Welt der letzten Eiszeit mit. Als Reisegrundlage wird erklärt, was Eiszeiten sind, wann es sie gab und mit welchen modernen Methoden die Archive dieser Zeit erforscht und gelesen werden. Anschließend wird kurz auf die Landschaft und Umwelt in Deutschland während der letzten Eiszeit eingegangenen. Hauptteil der Präsentation ist das Alltagsleben der Menschen sowie die außergewöhnliche und reiche Tierwelt. Mammut, Höhlenlöwe, Wollhaarnashorn, Steppenbison und andere besondere Arten werden unter Berücksichtigung neuester Forschungsergebnisse in Einzelportraits vorgestellt.

Am 09. Februar 2025 findet um 14 Uhr bis 16 Uhr ein Eiszeit-Workshop für Kinder ab 7 Jahren statt. In einer anschaulichen Führung zum Leben in der Steinzeit werden auch die Eiszeittiere etwas genauer unter die Lupe genommen. Wie lang konnte eigentlich ein Mammutstoßzahn werden? Lebten Löwen wirklich in Höhlen? Ein Kreativteil im Anschluss an die Führung rundet das Angebot ab.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Vorträge und Workshops des Geschichtsforums behandeln regionale und überregionale geschichtliche Themen oder vermitteln Fähigkeiten und Kenntnisse, die für die Auseinandersetzung mit historischen Quellen benötigt werden.

Prof. Dr. Wilfried Rosendahl, Generaldirektor der Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim nimmt die Zuhörerinnen und Zuhörer in seinem Vortrag auf eine Zeitreise in die Welt der letzten Eiszeit mit. Als Reisegrundlage wird erklärt, was Eiszeiten sind, wann es sie gab und mit welchen modernen Methoden die Archive dieser Zeit erforscht und gelesen werden. Anschließend wird kurz auf die Landschaft und Umwelt in Deutschland während der letzten Eiszeit eingegangenen. Hauptteil der Präsentation ist das Alltagsleben der Menschen sowie die außergewöhnliche und reiche Tierwelt. Mammut, Höhlenlöwe, Wollhaarnashorn, Steppenbison und andere besondere Arten werden unter Berücksichtigung neuester Forschungsergebnisse in Einzelportraits vorgestellt.

Am 09. Februar 2025 findet um 14 Uhr bis 16 Uhr ein Eiszeit-Workshop für Kinder ab 7 Jahren statt. In einer anschaulichen Führung zum Leben in der Steinzeit werden auch die Eiszeittiere etwas genauer unter die Lupe genommen. Wie lang konnte eigentlich ein Mammutstoßzahn werden? Lebten Löwen wirklich in Höhlen? Ein Kreativteil im Anschluss an die Führung rundet das Angebot ab.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Anfänge Heppenheims

Die Anfänge Heppenheims

Wie archäologische Funde belegen, ist das Heppenheimer Gebiet seit der Jungsteinzeit von Menschen besiedelt. Die ältesten datierbaren Funde in Südhessen sind Steinwerkzeuge aus dem Gebiet der Gemarkungsgrenze zwischen Bensheim und Heppenheim.

Nach dem Zerfall des römischen Reiches verödeten die römischen Provinzen im rechtsrheinischen Gebiet. Mitte des 5. Jahrhunderts stießen die Franken erstmals ins Rhein-Main-Gebiet vor und erlangten seit dem Ausgang des 7. Jahrhunderts nachhaltig die Herrschaft und prägten die Zivilisation der Bergstraße.

Die Römer und Franken

Im 1. Jahrhundert n. Chr. gelangte der Raum Bergstraße unter römische Herrschaft. In dieser Zeit entstanden zahlreiche Gutshöfe, wie die villa rustica am Hemsberg, sowie ein gut ausgebautes Straßennetz (z. B. die Nord-Süd-Verbindung, die heutige Bergstraße).Nach dem Zerfall des römischen Reiches verödeten die römischen Provinzen im rechtsrheinischen Gebiet. Mitte des 5. Jahrhunderts stießen die Franken erstmals ins Rhein-Main-Gebiet vor und erlangten seit dem Ausgang des 7. Jahrhunderts nachhaltig die Herrschaft und prägten die Zivilisation der Bergstraße.

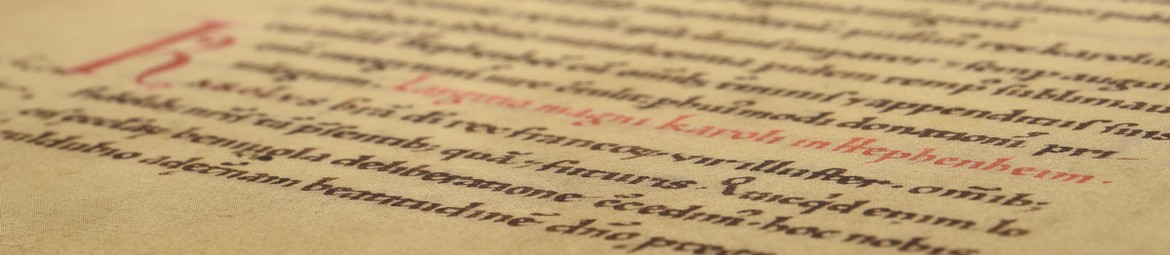

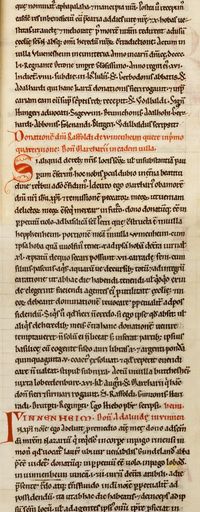

Die Ersterwähnung Heppenheims im Lorscher Codex, Quelle: Staatsarchiv Würzburg, Mainzer Bücher verschiedenen Inhalts 72

Die erste urkundliche Erwähnung

Die Stadt und ihre Kirche St. Peter wurden in einer Schenkungsurkunde des Marcharius aus Weinheim vom 17. Juli 755 erstmals erwähnt, was durch den Lorscher Codex überliefert ist. Der Lorscher Codex, eines der für die mitteleuropäische Historiographie und Topographie wichtigsten Quellenwerke, dokumentiert den Grundbesitz der bedeutenden Reichsabtei Lorsch gegen Ende des 12. Jahrhunderts.Durch eine Schenkung Karls des Großen im Jahre 773 gehörte die Mark Heppenheim zu den zahlreichen Besitzungen der Reichsabtei.

Von der Mark zur Stadt

Von der Mark zur Stadt

Seit Mitte des 11. Jahrhunderts entstanden in großer Zahl städtische Zentren, die oft von Fürsten in Anlehnung an Burgen oder Marktorte gegründet wurden. Die Verleihung des Stadtrechts ist für Heppenheim zwar urkundlich nicht nachweisbar, aber ein um 1318 datiertes Stadtsiegel belegt, dass Heppenheim das Stadtrecht bereits vorher erhalten haben muss.

Um den Markthandel und die Einwohner der Stadt zu schützen, war Heppenheim von einer Mauer mit drei Toren umgeben.

Um den Markthandel und die Einwohner der Stadt zu schützen, war Heppenheim von einer Mauer mit drei Toren umgeben.

Die Starkenburg

Eine Auseinandersetzung um eine von König Heinrich IV. ausgesprochene Schenkung des Klosters Lorsch an Erzbischof Adalbert von Bremen veranlassten den Abt der Reichsabtei, Udalrich, 1065 zur Errichtung der Starkenburg auf dem Berg Burcheldon. Die Burg diente dem Schutz der Lorscher Besitzungen und konnte der ersten Belagerung durch Adalbert von Bremen im Januar 1066 standhalten. Mit dem Niedergang der Reichsabtei zu Beginn des 13. Jahrhunderts erwarb der Mainzer Erzbischof Siegfried III. die Starkenburg und erhielt 1232 das Kloster mit dem zugehörigen Besitz; darunter auch die Mark Heppenheim.Der Kurmainzer Amtshof

Als Sitz der kurfürstlichen Verwaltung entstand am Rande der Altstadt der Amtshof. Wie die meisten Häuser der Stadt wurde auch er durch den verheerenden Stadtbrand im Jahr 1369 nahezu vollständig zerstört und bis zum Ende des 14. Jahrhunderts wiederaufgebaut. Er ist neben dem Nordturm der Kirche St. Peter eines der ältesten Gebäude der Heppenheimer Altstadt. Aus der Zeit des Wiederaufbaus stammt wohl auch das gotische Engelsfresko im Kurfürstensaal, der zahlreichen kulturellen Veranstaltungen einen festlichen Rahmen bietet.Heute dient das Gebäude, in welchem die Ostdeutschen Kultur- und Heimatstuben sowie das Heppenheimer Museum mit seinen Magazin- und Ausstellungsräumen untergebracht sind, als Kulisse beispielsweise des Bergsträßer Weinmarktes.

Herrschaftswechsel und Plünderungen

Von 1461 bis 1623 kamen Heppenheim und das gesamte Oberamt Starkenburg unter Pfälzer Pfandherrschaft. Im Dreißigjährigen Krieg wurde die Starkenburg 1621 durch spanische, neun Jahre darauf durch schwedische Truppen eingenommen. Die durch eine Pestepidemie 1635 dezimierte Bevölkerung Heppenheims musste 1645 die Plünderung der Stadt durch französische Truppen durchstehen. Auch der Pfälzische Erbfolgekrieg forderte an der Bergstraße zahlreiche Opfer. 1689, im Jahr der Zerstörung des Heidelberger Schlosses, wurde Heppenheim abermals von französischen Truppen geplündert, vier Jahre später bei erneuter Plünderung in Brand gesteckt.Zeiten des Umbruchs

Zeiten des Umbruchs

Mit der Aufhebung des Kurfürstentums Mainz durch den Reichsdeputationshauptschluss wurde Heppenheim 1803 Teil der Landgrafschaft Hessen-Darmstadt (ab 1806: Großherzogtum Hessen), deren neue südliche Provinz den Namen Starkenburg erhielt.

Die Heppenheimer Versammlung

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war Deutschland geprägt von den Auswirkungen der Napoleonischen Kriege, der Kleinstaaterei und den ernüchternden Beschlüssen des Wiener Kongresses.Am 10. Oktober 1847 kamen in Heppenheim auf Einladung des Aachener Kaufmanns und Politikers David Hansemann prominente Abgeordnete aus fünf deutschen Staaten zusammen, um über ein gemeinsames Vorgehen zur Herstellung der staatlichen Einheit Deutschlands zu beraten.

Die "Heppenheimer Versammlung" wurde zu einem Meilenstein auf dem Weg zur Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche 1848. Ort des Geschehens war der noch heute bestehende Gasthof "Halber Mond", dessen Geschichte bis ins 17. Jahrhundert zurück reicht.

Das Zeitalter der Industrialisierung

Der Prozess der Industrialisierung im 19. Jahrhundert erreichte Heppenheim zwar erst relativ spät und auch eine nennenswerte Industrieansiedlung erfolgte nicht, aber eine starke bauliche und wirtschaftliche Entwicklung führte zum Wachstum der Stadt.

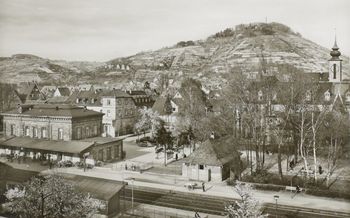

Heppenheim erhielt - rechtzeitig zur Inbetriebnahme der Main-Neckar-Bahnstrecke von Frankfurt nach Heidelberg - seinen vom Darmstädter Architekten Georg Moller erbauten Bahnhof 1845/1846. Damit begann für die an einer alten und wichtigen Nord-Süd-Verkehrsachse gelegene Kreisstadt das Eisenbahn-Zeitalter.

1866 wurde die sogenannte „Großherzogliche Landesirrenanstalt bei Heppenheim“ eröffnet und um 1900 wurde nicht nur die Elektrizität und das Telefon eingeführt, sondern es entstanden auch Verwaltungsgebäude, Schulen, Kirchen, das Krankhaus, die Synagoge sowie das Villenviertel am Maiberg. Das Tonwerk nahm seinen Betrieb auf und die Kanalisation wurde gelegt.

Der Aufschwung erhielt einen schlagartigen Einbruch durch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs.

Heppenheim erhielt - rechtzeitig zur Inbetriebnahme der Main-Neckar-Bahnstrecke von Frankfurt nach Heidelberg - seinen vom Darmstädter Architekten Georg Moller erbauten Bahnhof 1845/1846. Damit begann für die an einer alten und wichtigen Nord-Süd-Verkehrsachse gelegene Kreisstadt das Eisenbahn-Zeitalter.

1866 wurde die sogenannte „Großherzogliche Landesirrenanstalt bei Heppenheim“ eröffnet und um 1900 wurde nicht nur die Elektrizität und das Telefon eingeführt, sondern es entstanden auch Verwaltungsgebäude, Schulen, Kirchen, das Krankhaus, die Synagoge sowie das Villenviertel am Maiberg. Das Tonwerk nahm seinen Betrieb auf und die Kanalisation wurde gelegt.

Der Aufschwung erhielt einen schlagartigen Einbruch durch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs.

Heppenheim im Dritten Reich

Heppenheim im Dritten Reich

Die NSDAP Ortsgruppe Heppenheim soll bereits 1927 gegründet worden sein, obwohl der Heppenheimer Stimmenanteil für die NSDAP bei den Reichstagswahlen weit unter dem der Kreisebene lag. Ab 1933 war aber auch in Heppenheim nicht aufzuhalten, dass die Nationalsozialisten stufenweise die Macht übernahmen.

Übernahme der Politik und Verwaltung

Die Übernahme der Verwaltung verlief widerstandslos, nachdem bereits die sozialdemokratischen Stadträte Ende März 1933 das Rathaus unter Protest verlassen hatten, um einem Rauswurf zuvorzukommen, denn auch die Zentrumskollegen zogen sich Ende Juli nach Inkrafttreten des „Gesetzes gegen die Neubildung der Parteien“ ebenfalls aus dem Rathaus zurück. Der 1925 gewählte Bürgermeister Karl Schiffers erklärte im Mai 1933 öffentlich, dass er der Zentrumspartei den Rücken kehre und der NSDAP beitrete. 1937 wurde er mit Ablauf seiner Amtszeit vom linientreuen Dr. Walter Köhler ersetzt.Übernahme des Presse- und Gesundheitswesens

Das örtliche Pressewesen wurde mit der Ablösung des „Verordnungs- und Anzeigeblattes“ durch die Zeitung „Der Volksgenosse“ 1936 übernommen. Das Gesundheitswesen radikalisierte sich zunehmend mit Übernahme des Direktorenpostens der Psychiatrie in Heppenheim durch NSDAP- und SA-Mitglied Wilhelm Schmeel ab 1933.Antisemitismus

Auch der Antisemitismus zeigte sich immer offener in Heppenheim in teilweise gesteuerten Boykottaktionen oder in spontanen Gewaltausbrüchen, was in der Reichspogromnacht 1938 auch in der Zerstörung der neuen Synagoge am Starkenburgweg und dem Transport jüdischer Männer in Konzentrationslager gipfelte.Ende des Zweiten Weltkriegs

Mit dem Einmarsch der US-Truppen in Heppenheim am 27. März 1945 endete für die Heppenheimer der Zweite Weltkrieg. Der erste amerikanische Spähtrupp traf in der Ludwigstraße um etwa 5 Uhr morgens auf deutsche Sturmgeschütze, woraufhin die Amerikaner zur Vorbereitung des Infanterievormarsches zwei Stunden später angriffen. Die Positionen der Bombeneinschläge, unter anderem „In der Krone“, lässt vermuten, dass Jagdflugzeuge zur Aufklärung über die Stadt flogen und so die Ziele für die Artillerie ausgemacht wurden. 15 Zivilisten verloren bei diesen Angriffen ihr Leben.Wiederaufbau und Neubeginn

Wiederaufbau und Neubeginn

Die Situation in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg war verheerend. Das Leben der Bevölkerung war geprägt von Armut, Hunger und Verlust. In ganz Europa herrschte unvorstellbares Flüchtlingselend.

Die Verhandlungen der Siegermächte auf der Potsdamer Konferenz zur Gestaltung der Nachkriegsordnung wirkten sich noch auf die folgenden Jahrzehnte aus.

Heppenheim, das seit der Konferenz von Jalta 1945 ein Teil der Amerikanischen Besatzungszone war, musste sich nun – unter der amerikanischen Militärregierung – auch mit dem Wiederaufbau, den Flüchtlingen und der Entnazifizierung auseinandersetzen und einen Neubeginn wagen.

Mitte Mai 1946 nahm deshalb die Spruchkammer Bergstraße mit Sitz in Heppenheim, eine von 14 Spruchkammern im Regierungsbezirk Darmstadt, ihre Arbeit zur Entnazifizierung der Gemeinden des Landkreises Bergstraße auf. In den Spruchkammerverfahren musste der Betroffene nachweisen, dass er nicht in das NS-System verstrickt war. Die Auflösung der Spruchkammer Bergstraße erfolgte Ende September 1948.

Die Verhandlungen der Siegermächte auf der Potsdamer Konferenz zur Gestaltung der Nachkriegsordnung wirkten sich noch auf die folgenden Jahrzehnte aus.

Heppenheim, das seit der Konferenz von Jalta 1945 ein Teil der Amerikanischen Besatzungszone war, musste sich nun – unter der amerikanischen Militärregierung – auch mit dem Wiederaufbau, den Flüchtlingen und der Entnazifizierung auseinandersetzen und einen Neubeginn wagen.

Spruchkammer Bergstraße

Der Erlass des „Gesetzes zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus“ durch die Amerikanische Militärregierung im März 1946 hatte zur Folge, dass alle Einwohnerinnen und Einwohner hessischer Gemeinden auf nationalsozialistische Aktivitäten in den Jahren 1933 bis 1945 geprüft werden sollten.Mitte Mai 1946 nahm deshalb die Spruchkammer Bergstraße mit Sitz in Heppenheim, eine von 14 Spruchkammern im Regierungsbezirk Darmstadt, ihre Arbeit zur Entnazifizierung der Gemeinden des Landkreises Bergstraße auf. In den Spruchkammerverfahren musste der Betroffene nachweisen, dass er nicht in das NS-System verstrickt war. Die Auflösung der Spruchkammer Bergstraße erfolgte Ende September 1948.

Flüchtlinge und Heimatvertriebene

In den letzten Jahren des Zweiten Weltkrieges wurden über 12 Millionen Menschen aus ihren Heimatgebieten im östlichen Deutschland vertrieben, mehr als 2 Millionen von ihnen fanden den Tod. Im Februar 1946 kamen die ersten 882 von ca. 24.000 Vertriebenen – zu jeweils 40 Personen in Güterwaggons zusammengepfercht – im Kreis Bergstraße an. Insgesamt erreichten etwa 1.500 die Kleinstadt Heppenheim; die stärkste Gruppe stellten dabei die Sudetendeutschen.Die erforderlich gewordene Schaffung von Wohnraum, Arbeitsplätzen sowie die Versorgung der entwurzelten Menschen stellte Heppenheim vor große Herausforderungen. Dass die Integration dennoch glückte, ist auch dem Engagement der Bürgerinnen und Bürger zu verdanken.

Die Heimatvertriebenen bewahrten sich ihre Bräuche und Traditionen, indem sie sich in den sogenannten Heimatstuben einen Ort der Begegnung und Erinnerung an die verlorene Heimat schufen.

Die Heppenheimer Ostdeutsche Kultur- und Heimatstube mit Schönbacher Stube im Kurmainzer Amtshof ist seit ihrer Eröffnung am 17. Juni 1986 fester Bestandteil des historischen und kulturellen Erbes der Stadt Heppenheim.

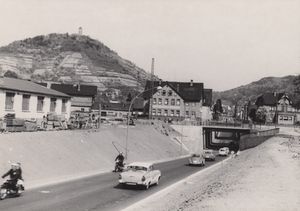

Neubeginn

In Heppenheim hatten sich die Zerstörungen durch den Zweiten Weltkrieg in Grenzen gehalten, weshalb in den 50er und 60er Jahren eher der Neubau als der Wiederaufbau im Vordergrund stand.Ziel war es, neuen Wohnraum zu schaffen, um auch die vielen Flüchtlinge und Heimatvertriebenen unterbringen zu können. So wurde 1955 ein Generalbebauungsplan verabschiedet, der Bauland für die kommenden 20 Jahre ausweisen sollte; es reichte dann nur für fünf Jahre.

Wegen des zunehmenden Autoverkehrs entstanden die 1960 fertig gestellte Unterführung in der Mozartstraße sowie die zwei Jahre später befahrbare Unterführung in der Lorscher Straße.

Die Ausdehnung Heppenheims nach Westen, der lange Zeit die Beschaffenheit der dortigen Böden entgegenstand, wurde in den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts durch umfangreiche Entwässerungsmaßnahmen möglich.

Der Übergang ins neue Jahrtausend

Der Übergang ins neue Jahrtausend

So präsentiert sich Heppenheim im dritten Jahrtausend mit einer gleichermaßen attraktiven wie zukunftsfähigen Symbiose von Geschichte und Modernität.

Dieses Nebeneinander von Alt und Neu, in dem auch für die weitere Entwicklung der traditionsreichen Kreisstadt der Schlüssel zum Erfolg steckt, kann anhand der zahlreichen Sehenswürdigkeiten erkundet werden.

Der Tourismus in Heppenheim ist durch die vielfältige Landschaft und das Stadtbild geprägt, denn neben der malerischen Altstadt und der Starkenburg bietet auch der Weinbau der größten Weinstadt an der Bergstraße eine traditionsreiche Geschichte.

Dieses Nebeneinander von Alt und Neu, in dem auch für die weitere Entwicklung der traditionsreichen Kreisstadt der Schlüssel zum Erfolg steckt, kann anhand der zahlreichen Sehenswürdigkeiten erkundet werden.

Der Tourismus in Heppenheim ist durch die vielfältige Landschaft und das Stadtbild geprägt, denn neben der malerischen Altstadt und der Starkenburg bietet auch der Weinbau der größten Weinstadt an der Bergstraße eine traditionsreiche Geschichte.

Einwohnerinnen und Einwohnern sowie Besucherinnen und Besuchern bietet Heppenheim ein reiches Angebot zum Teil historisch gewachsener kultureller Veranstaltungen, wie z. B. der Bergsträßer Weinmarkt, die Gassensensationen oder die Heppenheimer Stadtkirchweih („Kerwe“).

Die Heppenheimer Vereine leisten mit ihrem ehrenamtlichen Engagement seit vielen Jahrzehnten einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung des sozialen und kulturellen Lebens.

Mit attraktiver Wohnbebauung in der West- und Nordstadt und dem Gewerbegebiet um die Tiergartenstraße konnte die Kreisstadt sich im härter gewordenen Standortwettbewerb gut behaupten. Neben der weiterhin bedeutsamen Funktion als Verwaltungszentrum hat die Stadt so auch als Gewerbe- und Wirtschaftsstandort Profil gewinnen können.

Die Heppenheimer Vereine leisten mit ihrem ehrenamtlichen Engagement seit vielen Jahrzehnten einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung des sozialen und kulturellen Lebens.

Mit attraktiver Wohnbebauung in der West- und Nordstadt und dem Gewerbegebiet um die Tiergartenstraße konnte die Kreisstadt sich im härter gewordenen Standortwettbewerb gut behaupten. Neben der weiterhin bedeutsamen Funktion als Verwaltungszentrum hat die Stadt so auch als Gewerbe- und Wirtschaftsstandort Profil gewinnen können.

| Zentrale Dienste Stadtarchiv Heppenheim Museum Heppenheim |

| Postanschrift: |

| Großer Markt 1 64646 Heppenheim |

| Kontakt: |

| Frau Katrin Rehbein Archiv |

| Frau Luisa Wipplinger Museum |

| Stadtgeschichte |

| Zentrale Dienste Stadtarchiv Heppenheim Museum Heppenheim |

| Postanschrift: |

| Großer Markt 1 64646 Heppenheim |

| Kontakt: |

| Frau Katrin Rehbein Archiv |

| Frau Luisa Wipplinger Museum |

| Stadtgeschichte |